第六届慢性病防治大会是经中国人口文化促进会、中国药文化研究会批准,由中国人口文化促进会慢病防治援助工作委员会、中国药文化研究会大健康产业分会、北京华夏整合医学研究院、煦堂生物、云南世纪华宝医药产业开发有限公司等机构联合主办,于2025年4月24日至25日在北京隆重举行。

本次大会汇聚了国内外慢性病防治领域的权威专家、医疗机构代表、科研学者及企业精英,围绕“创新应用慢病防治技术产品,守护人民全方位全周期健康”主题,探讨慢性病防控的前沿技术与实践路径,为推动健康中国建设注入新动能。

大会首日,多位重量级专家带来主题演讲。中国工程院院士、心血管疾病专家张和运以《心脑血管疾病的危害与预防》为题,系统解析了疾病防控的关键策略;科技部原副部长吴忠泽发表《科技赋能大健康高质量发展》演讲,提出“数字化与智能化技术将重塑慢病管理生态”;中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任周脉耕则聚焦《体重管理的政策与技术路径》,强调科学干预的重要性;国家公众营养改善项目指导委员会主任于小冬在《大健康文化与慢病防治》报告中,呼吁构建全民健康文化体系。

大会设立两大平行会场,聚焦细分领域。

会场一、以“慢病抗衰新生态”为主题,中药复方新药国家工程研究中心常务副主任叶祖光现场为大家解答了相关热点问题,展示了中药现代化研究的突破性进展。

分会场二、以围绕“低温等离子体消毒灭菌机融合创新”展开研讨,中国科学院院士陈润生、解放军总医院原副院长苏元福等专家,从技术研发到临床转化进行了深入探讨。

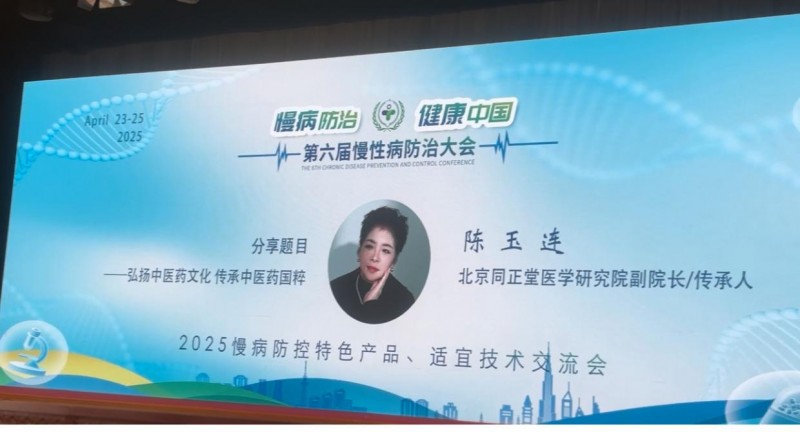

大会特设“2025慢病防控特色产品、适宜技术交流会”;北京同正堂医学研究院——陈玉连/副院长,演讲主题:“弘扬中医药文化,传承中医药国粹”

陈玉连,来自上海,祖籍湖南浏阳大瑶镇。这里不仅是“烟花之乡”,更承载着我家族百年中医武魂——祖父当年以“断骨七日复健”的接骨神技名震湘赣,可惜这般凝结东方智慧的医术,在现代语境下常被视为“传说”。今天,陈玉连想以传承者与见证者的身份,向诸位讲述一段关于人体秘境的探索故事。

祖父辞世后,她用十二年时间行走江湖,先后拜入十三位民间师父门下。这些隐于市井的医武传人,守护着历经数代的“活态传承”:有以竹罐疗法根治陈年寒症的山乡医师,有仅凭指尖触感即可判明筋络损伤的武者。而其中最具传奇色彩的,是点穴解穴之术——这项曾随祖父失传的技艺,在一位隐居湘西的老拳师门下得以重现。

这套技艺的精妙在于:它将人体视为由经络穴位编织的“生物电路”,通过刺激特定穴位,可调节气血运行、修复脏腑机能,甚至能在特定条件下影响生理进程。陈玉连随师父研习八载,虽得其理论精髓,却因现代临床场景有限,实操水平仅达“六成火候”。古籍《穴道秘录》记载,高手可通过精准施术破解“三十六类癌肿、七十二种顽疾”,而现代医学难以检测的穴位损伤,恰是许多疑难杂症的“隐性开关”。

• 案例1(肾俞穴损伤调理)

湖南筱女士患不明原因瘫痪一年半,辗转湘雅、协和等42家医院,MRI、PET-CT均未查明病因。我通过中医眼诊法,结合申时(15:00-17:00)发病规律,锁定肾俞穴单侧损伤。采用“子午流注”时辰疗法配合穴位推拿,两个月后患者恢复自主行走,七年随访无复发。

• 案例2(委中穴修复案例)

33年坐骨神经痛患者江某,因外伤导致委中穴气血阻滞,患肢无法抬举。通过“以指代针”的松解术结合艾灸,38天后患者可独立行走,五年追踪显示神经功能完全恢复。

在民间医疗调研中,我们发现9例疑似“点穴致伤”的死亡案例:

• 长沙陶某因赌债纠纷,被击伤肝经蠡沟穴,三日后确诊肝癌晚期,存活仅6.5个月;

• 堂弟陈宗国因冲突伤及肝俞穴,三个月后突发肝衰竭离世。

这些案例呈现显著共性:损伤部位与古籍记载的“致命要穴”高度吻合,病程发展符合“穴位瘀阻→脏腑衰竭”的传导路径,且现代医学均未在早期检测到器质性病变。

作为的民间医者,陈玉连深感传统医术与现代医疗体系的“断层之痛”。为此,谨以赤诚之心提出以下建议:

1. 建立国家级穴位医学研究平台

建议由中医药管理部门牵头,联合中科院、顶级三甲医院成立“经络穴位现代研究中心”,运用红外热成像、激光多普勒等技术,对古籍记载的“108要穴”进行生物物理学建模,通过双盲临床试验验证其治疗机制。

2. 构建穴位医学基础教育体系

将《黄帝内经·灵枢》中“经脉篇”“穴位启闭时刻表”等内容,以图解、动画等现代形式纳入中学《生物》或《健康》选修课,从小培养“穴位是生命开关”的健康认知,推动“治未病”理念全民普及。

3. 开辟民间医术传承“绿色通道”

建议参照非物质文化遗产传承人认定机制,设立“传统医学绝技考核”专项通道:由行业协会组织专家评审团,对民间医者的独门技艺进行实操考核,合格者颁发“传统医学技能认证”,允许在医疗机构指导下开展临床实践。

各位同仁,中医不是落后的代名词,而是中华文明奉献给人类的“生命科学方案”。若能以现代科技解码穴位奥秘,我们或将找到攻克癌症、慢性病的全新路径;若能让民间医术突破制度壁垒,无数沉睡在乡野的“活人奇术”将重焕生机。这不仅是对传统的致敬,更是对“健康中国”战略的深度践行——当每个中国人都能读懂自己的“经络地图”,当穴位养生成为生活方式,我们的民族将拥有更坚韧的健康根基。

愿以寸心寄华夏,且将绝技报家国。

[以上是陈玉连传承人的演讲报告]

第六届慢性病防治大会的成功举办,标志着我国慢病防控迈向更高水平;随着政策支持、科技创新与社会参与的深度融合,健康中国愿景正加速照进现实。

编辑:王允 图片;李月